● 機器の動作レベルと音質

1992年、平成4年12月21日に世界初のオンエアー用デジタルミキシングコンソールを整備したスタジオ CU-226が完成しました。

このスタジオは衛星Bモード番組(48k-16bitの高音質番組)を専門に制作するために作られ、最初の番組は1993年1月1日早朝、ベルリンフィルのジルベスターコンサートの生中継放送でした。

同じ日(元旦)の夜にはウィーンフィルのニューイヤーコンサートの生放送を行うなど、数々のBモード番組を送り出してきましたが、このスタジオも16年を経過した一昨年にはその役割を終えました。

|

ix-11000 Digital Consol を設置したCU-226スタジオ

|

|

ix-11000の基板(心臓部の3種類)と基板上のDSPチップ

|

このスタジオで制作された番組は家庭の受信機まで、一度もアナログに変換さることなくデジタル信号のままで届いたことは音の鮮度を保つという意味からも画期的なことでした。

これが可能になったのはこのスタジオの完成と相前後して放送局の心臓部とも言えるTOC(Technical Operation Center:各スタジオの出力を切り替えて送信所に送るところ)の映像と音声の設備がフルデジタル化されたからです。

1984年に試験放送からスタートしたBS(衛星)放送の音声は最初からデジタル信号で家庭に送られていたのはご存じだと思いますが、スタジオのミキサー卓をデジタル化したことによってスタジオからTOC、そして放送衛星を経由して家庭まで一度もアナログ信号に戻すことなく、デジタル信号のままでお届けすることができるようになったのです。

このデジタル信号で送られるBS放送の音声には「Aモード」と「Bモード」という二つのモードがあります。「Aモード」は14bit相当(10bitに圧縮)でサンプリング周波数が32kHzという規格で、音質的にはFM放送並みと言えるでしょう。そして「Bモード」の方は16bit-48kHzでCDを上回る高音質な伝送ができる規格となっています。

・ 1993年1月1日

ウィーンフィルのニューイヤーコンサートは元旦の夜に欠かせないプログラムとなっていますが、このニューイヤーコンサートを可能な限り最高の音質で日本の家庭に届けたいという思いがデジタルコンソールの開発につながり、このスタジオの建設にもつながっているのですが、この話はまた別の機会に述べてみたいと思います。

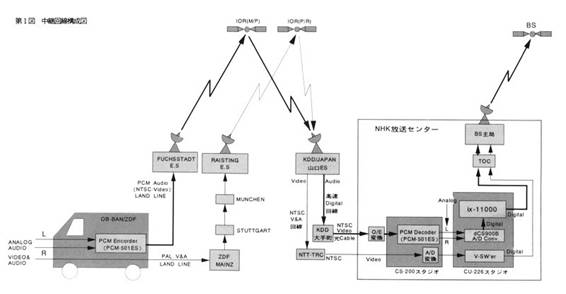

このスタジオがオープンした時のニューイヤーコンサートはオーストリアのウィーンから次のような経路で日本まで送られてきました。

演奏会場(ムジークフェラインザール)の音はその場でSONYのPCM-501ES(A/Dコンバーターとして使用)でデジタルに変換し、その信号を通信衛星経由で映像信号として日本に送ります。この信号をKDDから受け取り、CS200というスタジオでウィーンと同じPCM-501ESを使って映像化されたPCM信号を元のアナログ信号に変換し、この信号を200mほど離れたCU-226スタジオまでダイレクトにケーブルで引き込みます。

このアナログ音声信号をデジタルコンソールに入れるためには再びデジタル信号に変換する必要があります。映像化されたPCM信号をダイレクトにSPDIFやAES/EBUに変換すればそのままコンソールに入るわけですが、当時はこうした機材がなく、そして、もしあったとしても使えません。それはウィーンで音をデジタル化したときのクロック信号と、デジタルコンソールのクロック信号が全く別々のものだからです。これを解決するには一度アナログ信号に戻してクロックから切り離すのが最良の方法でした。

そして、こうした時のために、このスタジオには当時世界最高性能を誇るdcs社のA/Dコンバーターdcs900を4台装備しました。

|

dcs社のA/Dコンバーター dcs900

|

PCM-501ESでアナログに変換した信号をこのdcs900(第一図の右下のCU-226スタジオ内)で再びデジタルに変換します。この組み合わせは普通に考えるとややアンマッチ(dcs900がオーバークォリティ)のようですが、当時のA/Dコンバーターはまだまだ音質に問題のあるものが多く、ここで少しでも音質を落としてはせっかくウィーンまで機材を担いで行ってA/D変換し、衛星中継で日本まで届けてきた意味がなくなってしまう、という思いがありました。

・アナログとデジタル

やっと今回のエッセーの本題に近づいてきましたので、ここで少しだけアナログ信号とデジタル信号の性質についておさらいをしておきましょう。

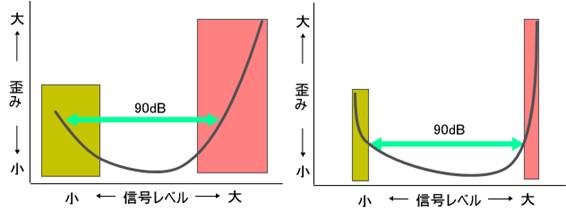

下の図はアナログ機器とデジタル機器の「信号レベル対歪み率」の典型的な傾向を示したものです。

<図1 アナログ> <図2

デジタル>

アナログ機器の場合、音が小さくなると相対的に機器のノイズが増えるため歪み率は悪化します。(図1の左側の枠内)反対に信号が大きくなると素子の影響などでリニアリティが劣化して歪みが増加してきます。(図1の右側の赤枠)そして、この間の緑色の線が適正な動作レベル範囲となります

デジタル信号を扱う機器の場合、特別な理由によって信号にエラーが発生しない限り品質の劣化は生じません。しかし、例えばサンプリングレートを変更する場合、元の信号の整数倍以外の値に変換すると誤差が生じて品質が劣化します。これ以外にも元々存在しない信号をデジタル処理で無理に作り出そうとしたりすると特定の音楽には良い結果をもたらしても原理的には品質の劣化を招きます。そして最も大きな問題はアナログ信号とデジタル信号の橋渡しを行うA/DとD/A変換の部分です。

このA/DとD/Aはどちらにしても信号が小さくなると機器固有のノイズの影響を受けるとともに、リニアリティの劣化とデジタル特有のノイズが目立つようになります。例えば16bitでA/D変換をした場合、フルビットに対して96dB(16bit×6dB)以下の音は存在しません。そしてこの信号があるかないかの境目に発生するのがデジタル特有のノイズで「量子化歪み」などと呼ばれています。

このノイズは信号があることによって発生します。例えばピアノの音の余韻が消え入る寸前にその音(音楽)と同期してジュワジュワといった感じの雑音が聞こえる場合があります。このノイズは聴きたい音に絡み付いているため、レベルは小さくても大変耳障りなノイズとして知覚されます。

逆に音と無関係(無相関)なノイズであればそれほど不快に感じないという人間の聴覚特性を利用してA/D変換をするときにホワイトノイズのような雑音を付加して楽音と関係のない雑音に仕立てることで耳障りな量子化歪みを改善する方法が「ディザリング」と呼ばれる手法です。

こうした問題を抱えるA/D変換については基本的にビット数を増やすことでリニアリティや量子化ノイズを大幅に減少することができます。このため、最近では24ビット(24bit×6dB

= 144dB)での処理が一般的になっています。

D/Aの方は微少レベルのリニアリティの劣化に対してレーザートリミングなどの技術によってIC内に高精度な抵抗を作り込むなど、部品精度の向上で改善を図ってきています。また、アキュフェーズのD/Aコンバーターに見られるようなD/A回路を多数並列に使用することでリニアリティとノイズを一気に下げるような工夫も行われています。

以上がアナログやデジタル信号におけるレベルと歪みの関係ですが、これをもう少し詳しく見ると次のようになります。

アナログ機器で信号が大きくなった場合の典型的な歪みの例は真空管のアンプや磁気テープを利用したテープレコーダーなどに見られます。つまり、規定の出力レベルが歪みの量などから決められていても、そのレベルを遙かに超える大きな信号が出てくるのが普通です。

その昔自作した3極管真空管 UV-211のシングルアンプ(写真)などは0.3%程度の歪み率で規定する定格出力は10W程度ですが、実力としては30W程度のパワーまで楽に出ていました。

<UV211 自作パワーアンプ>

テープレコーダーも同様に定格最大入力に対して10dB程度大きな信号を入れても耳障りな音にならず、レベルを圧縮しながらも上手に記録してくれます。この極めて質の良いコンプレッサーとも言えるアナログテープレコーダーの性質を積極的に利用して名録音を残したエンジニアは数知れません。

つまりアナログ(機器)の場合、音楽信号では定格出力を超えて動作をさせても直ちに歪みとしては感じないという大きな特長があります。

逆に信号のレベルが小さい場合はパワーアンプの出力段で生じるようなクロスオーバー歪みをのぞけば、通常はリニアリティの問題はありません。それよりも問題となるのはノイズですが、これもデジタル信号の量子化ノイズのように信号音と相関のあるノイズというのは少ないのが普通です。

もちろんノイズの中にも耳障りなものとそうでないものがあり、回路技術やパーツの選定、配線技術など総合的なノウハウが優劣を決することは言うまでもありません。美しいノイズのアンプは微細な音楽の余韻がノイズと分離してどこまでも聞こえているような錯覚を与え、数値以上のS/N感を感じさせてくれます。

これに対してデジタル信号ではフルビット以上の信号は存在せず、これを超えた信号は完全にクリップしてしまいます。また16bitの場合は96dBより小さい信号も存在しません。つまり小さい方も大きい方も厳密に規定され、その範囲外は全く存在しないというところがアナログとは大きく異なります。

もちろん、現在では低レベルで発生するデジタル信号特有のノイズや歪み感の大幅な低減、そして最大レベルを超える信号に対しては事前にソフトなクリップ波形に整形するなどの対策を行い、以前よりは小音量時、大音量時ともに聴感上の音質が改善されていますが、原理的に16bitで量子化された信号は96dBを超える信号は扱えない、存在しないのだと言うことを頭に入れておく必要があります。

・A/Dに関する逸話

CU-226スタジオが完成した当時、TOCがデジタル化されたというお話をしましたが、これに伴って、50室近いスタジオからの音声信号をデジタル信号に変換する必要が出てきました。これにはTOCで各スタジオからの信号を受け取るときにデジタル化する方法と、スタジオ側で信号を送り出すときにデジタル化するという二つの方法があります。

巨大な放送センタービルの中ではスタジオによってはTOCまで数百メートルのケーブルが必要になることも珍しくありません。こうした伝送路の影響をなくすにはスタジオ側でデジタル信号に変換してしまうのが一番であり、自然の成り行きでした。そして、こうしておけばスタジオにデジタルコンソールが導入さたときにはこのA/Dコンバーターをパスして直接デジタル信号で送り出すことができます。

ということで、各スタジオの出力にA/Dコンバーターを入れることになりましたが、これがなかなかの曲者でした。

放送局の設備を整備するメーカーというのはそれほど多いわけではなく、特に大きな設備工事になるとT芝、N□C、M下通信、O電気などが請負元となり、実際の物作りはその下で、例えばミキシングコンソールなどはタムラ製作所や花岡無線、NEVEやSSL、AMSなどといった専門メーカーが製造したものを設置することになります。

では、既に稼働している50近いスタジオのA/Dコンバーターを誰が作るかというと、これはTOCのデジタル化工事を受け持ったN□Cが担当しました。

ある日のこと、いよいよこのA/Dコンバーターをスタジオに順次整備していくという段階で音質の最終確認をしてほしいという依頼を受けました。

私のようなオーディオエンジニアにとって、スタジオで制作した番組がそのままのクォリティで家庭まで届けられることは必須条件です。スタジオの最終出力に投入されるA/Dコンバーターはこうした意味からも極めて重要な設備ということになります。しかし、A/Dコンバーターに関する当時の技術水準は必ずしも楽観できるものではありませんでした。

・Date Conversion System 社の dcs900

CU-226スタジオに導入したdcs900はイギリスの軍事研究所からスピンアウトしたエンジニアが開発したというもので、かなり高価な製品でした。

ある日、時間ロードの白木さんという女性から突然電話があり、大変優秀な製品が入ったのでご紹介したいとのこと。普通でしたらこの手の売り込みには動じないのですが、電話での声が綺麗・・・・それでは○日の15時に5階の食堂でという事になってしまいました。なぜだろう・・・

当日、食堂に行くと予想通り綺麗な人と変な外人が居ました。話を聞くとこの男性は輸入代理店の社長でしたが、ずっと後で綺麗な人のダンナと判りがっかり。(今は×1になったとの事ですが・・・)

それはともかく、現物を見て話を聞いていると、これはなかなかよかもんの香りがしてきました。この「よかもんの香り」・・・これは大切です。現役時代、この感覚で製品選びをしてきて間違えたものは一つしかありません。(ナイショ、ナイショ・・・でも、ヒントはレマン湖です。)

dcs社は民生機分野の製品で現在も活躍しているようですが、最近の製品には当時の凄さは全く感じられない普通のオーディオ製品となっています。

さて、5階の食堂で売り込みがあった数ヶ月後にCU-226スタジオの設計がスタートしたのは何ともタイミングが出来過ぎですがたぶん偶然でしょうね。設計の中にいち早くdcs900が入ったのは言うまでもありません。このdcs900は1988年に発売された世界最初の24ビットADコンバーターで、当時はクラッシックの録音等にからな図といって良いほど使用され、高く評価されていました。

特長は超高精度のディスクリートパーツによるADコンバーター回路、表示機能の省略による徹底したノイズ対策、電源部にはST. IVES社のトロイダルリングコア・トランスを採用するなど、当時考えられる最高のパーツと回路技術を駆使したものでした。

機能的にもデジタル出力は、S/PDIF、SDIF-1、SDIF-2、AES/EBUなどの当時考えられる全ての出力フォーマットが装備されていました。音質は暖かみと透明度が両立した音質で、いかにも位相特性が良さそうな感じがしました。業務用なので当然ながらワードクロック入力による同期運転が可能となっています。

さて、いよいよスタジオ出力用A/Dコンバーターの試聴ですが、場所は完成したばかりのCU-226スタジオで、N□C製のコンバーターはこのdcs900と対決するという不運(?)に見舞われました。

試聴系統はCDをEMT981で再生、このアナログ出力を2つに分岐して一つはdcs900、もう一つをN□C製のコンバーターに入れます。それぞれのデジタル出力をデジタルコンソールに入れてフェーダーで切り替えるか、またはMute

SWで切り替えて再生します。

Ix-11000デジタルコンソールのモニター出力には私好みのApogee社のD/Aコンバーターでアナログ信号に変換し、これをアキュフェーズのA100パワーアンプのブリッジ接続で三菱のAS-3003を駆動するという贅沢な構成でした。

さらにこのモニター回路には米国SigTech社のAEC-1000という音響特性を補正するデジタルプロセッサーを導入しました。(今にして思えば、DEQXのルーム測定とコレクション機能に大変よく似た製品でした。

< SigTech社のAEC-1000 >

|

このようにして、当時の最新機材とノウハウを注ぎ込んだCU-226スタジオのモニターサウンドは、放送センターの中で最も音の良いスタジオとして多くのミキシングエンジニアに高く評価されていたのは設計者としての大きな喜びでした。

前置きがながくなりましたが、その試聴結果は・・・・

プロのミキシングエンジニアが聴けばすぐに判るほどの違いがありましたが、回路の設計屋さんや、営業マンにはあまり違いが分からない様子でした。

そこで、少々荒療治でしたが、アナログ信号を20~30dBほどレベルを下げてA/Dコンバーターに入力し、デジタル信号になった後で20~30dBほど持ち上げるという系統にして比較してもらいました。

この方法でCDを再生すると、音が出た瞬間にその場に居合わせた全員がのけぞりました。

鮫島有美子が歌う「日本の唄」のピアノ伴奏(演奏は夫であるヘルムート・ドイチェ)部分にジュワジュワ、モゾモゾといった感じのノイズがピアノの音と連動して盛大に聞こえるのです。全く同じ条件のdcs900ではこのノイズは全く聞こえません。これは誰にでも判る劇的な違いでした。N□Cの関係者は全員が静かにうなだれ、「申し訳ありません。一ヶ月時間を下さい、必ず改善します。」と約束して帰られました。

<鮫島有美子の「日本のうた」1984年7月山梨県立県民文化ホールで録音>

一ヶ月後、全く同じテストで今回はOKを出せるレベルにまで改善されていましたが、その時の営業マン曰わく、「このCDを購入して、会社で試作機ができる度に何十回も聴きました」との事でした。

その後、このA/DコンバーターがCU-226以外の全てのスタジオにセットされ、BS放送の番組はスタジオの出口から家庭まで、全てデジタル信号のままで番組が送られることになりました。

・プログラムソースのダイナミックレンジ

突然ですが、ティンパニーという楽器は、音圧レベルが30dB程度のやっと聞き取れる小さな音から、大ホールに朗々と響き渡る110dBの大音量まで自在に表現できます。(距離3m、Olson)

つまり、ティンパニーが音量的に表現できる最小と最大の差であるダイナミックレンジ(以下、Dレンジと記載)は、110-30=80dBということになります。これがオーケストラ全体となるとさらにレンジが広がり、20dB程度の弱音から120dBにおよぶ圧倒的な音量まで、Dレンジで言えば100dB程度はあると言われます。

生演奏に近い、あるいは原音に忠実な再生ということになると、この100dBに及ぶDレンジをそのまま記録・保存し、再生しなければならなりませんが、CDの16bit-96dBでは既に収まらないことになります。

このEssayシリーズのNo.2「マスタリング」のところにも書きましたが、最近のHQCDなどはこのDレンジを従来のCDよりも小さくしているのが実態です。ただし、メーカーは「聴感上のDレンジを拡大する」と表現していますが、電気的なレベルとしてのDンジを縮小する中で、聴感上のDレンジを拡大していると言う意味になります。

どういう事かと言えば、人間の耳は絶対的なレベルの検知についてはかなりいい加減で、その場の環境や、あるいはそれまでに聞いていた状況によって聞いた音の大きさが認知されます。寝静まった深夜に階段や廊下のきしみ音がやけに大きく聞こえたり、渋谷の交差点の雑踏の中では大音量で響いている大型ディスプレイの音が、それほどの大きさには感じないのもそのためです。

つまり、音が大きい小さいというのは時間的な前後関係の相対的なレベルの差を感じている事になります。

例えば、ラベルのボレロを演奏会と同じDレンジで録音し、再生したら、最初のスネアドラムの音は聞こえず、最後のテュッティ(全員合奏)ではスピーカーが壊れるでしょう。再生装置を壊さない範囲で、また再生する環境で許されるDレンジの範囲内で、演奏会場と同じようなDレンジの気分を味わうためにはどうすれば良いでしょうか。

答えは鋸の歯です。

上の図はラベルのボレロを録音するときのDレンジを圧縮する様子を概念的に示したものです。青色が実際の演奏におけるレベルの変化で、それをミキシング操作でピンクと黒の線のようにDレンジを圧縮しながら録音します。この図では最終的には100dBに及ぶ生演奏を40dBに圧縮しています。このDレンジの圧縮作業はまさにミキシングエンジニアの感性と、絶妙なフェーダー操作によってのみ生み出されるものです。

少し詳しく見てみましょう。まずスタート時のピンクの線は演奏が開始された直後の録音レベルを表していますが、大胆にも実際の演奏より遙か(60dB)に大きなレベルで録音をスタートします。再生する場合はこの演奏開始時のレベルは曲の最後に訪れる最大のレベルよりも40dBも小さいことになります。

私たちが音楽を聞く部屋の暗騒音は限りなく静かな環境でも40dB程度、都会の騒音の中にある部屋ではあまり意識はできなくても60~70dBの高い暗騒音レベルに包まれています。

この中で、例えば最大聴取音量を90dB前後とすると、ボレロのスタートはこれよりも40dB小さい50dB前後になります。限りなく静かなリスニングルームならスネアドラムの音の方がノイズよりも10dBほど高いのでクリヤーに聞こえますが、暗騒音が高い部屋ではノイズに埋もれてしまうレベル、つまり再生側にとっては十分に小さなレベルであることが判ります。

その後の演奏のレベル変化はあるところまでは生演奏と同じように時間と共に上昇していきます。つまり、再生音を聞いている人は演奏開始のレベルを記憶も含めて生演奏に近い感覚で音量の上昇を聴くことになります。さらに演奏が進んでいく中でここぞと思うパートが来たときにできるだけ速やかにある音量までレベルを下げてしまいます。この操作はリスナーに気付かれないように細心の注意が必要です。そしてまた生演奏の音量変化と似たような音量の増大を演出していきます。

このような操作の繰り返しを行うことで100dBのDレンジを40dBにまで圧縮しましたが、こうした努力(レベルマジック?)によって、再生する側ではシステムを破壊することなく、まるで生演奏を聴いているようなダイナミックなサウンドを堪能することができるというわけです。

こうしてダイナミックレンジを大幅に圧縮した結果、Dレンジが96dBのCDにも楽々と納めることができました。それは素晴らしい。と、手放しで喜んではいけません。96dBから40dBを引くと56dBです。これは演奏が始まった直後の演奏音のレベル(Signal

Level)とノイズレベル(Noise Level)の差が56dBということです。

S/N比が56dBというのは数値だけで見るとアナログ時代のテープレコーダーとほぼ同様な値です。しかも優れたテープレコーダーでは綺麗なサーという感じのホワイトノイズだけですが、デジタルはこれに非直線歪みや量子化ノイズなどが加わるので、決して十分な状態だとは言えません。

高音質CDなどでの「聴感上のDレンジの拡大」はこうした状態を改善したもので、例えばテュッティ(全員合奏)の部分はアナログテープレコーダーの飽和特性と同様な性質を持つ質の良いリミッターなどを使用して音楽のピーク成分を押しつぶし、平均的な音量感をさらに上昇させることで厚みのある表現にします。これによって曲の最終部分の平均音量を10dBほど上げることができたとしましょう。

演奏の開始部分は先ほども述べたように、S/N比が必ずしも十分とは言えない事から5dBほどレベルを上げてみます。この結果は次のようになります。

それまでのCDと同じボリューム位置で再生した場合、演奏の冒頭部分は5dBほどレベルが上がっているのでとてもすっきりとクリヤーなサウンドに変身です。そして演奏の最後は従来のCDよりも10dBも音量感が上がって大迫力で演奏が終わり、聴感上のDレンジが5dBほど拡大した計算になります。

ただし、音量が10dBも上がれば通常は大き過ぎすぎますので先ほどと同じように曲の最後が90dB程度になるようにボリュームを10dB下げることになります。すると最初の部分はノイズが10dB下がり、音楽のレベルは5dB下がることになります。これが制作側のマジックで、イントロがより小さくなり、フォルテは今までよりも厚みのあるサウンドに変身します。

この結果、電気信号的なDレンジは5dBほど小さくなりますが、「聴感上のダイナミックレンジを拡大する」というメーカーの弁になり、(電気的なダイナミックレンジは縮小:筆者)という部分になります。

このダイナミックレンジの圧縮については何も最新の高音質CDの専売特許というわけではなく、大昔の45回転・ドーナッツ盤で既に行われていました。

45回転EP盤、通称「ドーナッツ盤」、我々団塊の世代には懐かしい響きです。直径17センチのレコード盤で真ん中に巨大な穴が開いています。食べるドーナッツと同じイメージからそう呼ばれていました。

この、盤面中央の巨大な穴はジュークボックスのために考え出されたものです。ジュークボックスというのはコインを入れて好きな音楽のボタンを押すとレコードが棚から引き出されて自動的にターンテーブルにセットされて演奏が始まる大きなレコードプレーヤーのことです。

<ジュークボックスのイメージと実際のマシン>

このジュークボックスはほとんどがバーや、遊技場などに置かれていて、再生される音量はその場の状況に合わせて事前に設定されていて曲をリクエストする客が自由に変更することはできませんでした。

さて、こうした状況の中で何が起きるでしょうか。自分がコインを入れてリクエストした曲がその前の曲よりも音量感が小さいとなんだかつまらない曲に感じたりしてがっかりします。反対に前の曲に比べてガツンと大きな音が出るとそれだけで嬉しくなります。これは自然な心理だと思います。せっかくお金を入れて、聴きたい曲をリクエストしたのです。たぶん、周りの人にも聴いてほしいと思ったに違いありません。ここで音量(感)はその曲をアピールするための極めた大切な要素となります。

これに目を付けたレコード会社はドーナッツ盤に限り、多少音質を無視してもできるだけ大きな音が出るようにと、あらゆる細工を施しました。そのための強力なツールはリミッターとコンプレッサーでしたが、アメリカでジュークボックスが一世を風靡していた1950年代にはあまり質の良いものがなく、音量感は上がってもその分だけ歪み感も増えるといったものが大半でした。それでも歪みも音量感のうちという風潮の中で、日本でも1960~70年代にはこうしたドーナッツ盤が大量に製造され売られていました。

通常のレコードプレーヤーでこの盤を聞くにはEPアダプターが必要です。

< EP盤(ドーナツ盤)用アダプター >

私もドーナッツ盤を随分購入しましたが、最終的にはあまりの音の悪さに辟易して全て処分し、現在残っているのは南沙織のデビュー曲である「17才」だけです。これはなぜか手元に残りました。

もし、手元に30㎝のLPレコードと、これと同じ曲がドーナッツ盤で残っていたら聞き比べてみて下さい。同じボリュームで聞き比べると音量感の圧倒的な違いと音質の悪さが体感できるはずです。

というわけで、Dレンジの圧縮という魔法の技術は時代と共に進化し、今では高音質CDを作るための欠かせない手法となっています。

さて、ここまではプログラムソースを作る側の事情を少しだけ見てきました。

いよいよ、次からは再生する側のDレンジと機器の動作レベル、そして音質について考えてみましょう。

・・・・・・・・つづく。

|